Stadt Potsdam - Erstellung eines Klima-Anpassungskonzeptes für das AWO Obdachlosenheim

Für das AWO Obdachlosenheim und Notaufnahme wurde innerhalb eines Jahres ein Klimaanpassungskonzept erarbeitet. Dabei wurde insbesondere auf die Einbeziehung der Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen Wert gelegt. Die Konzepterstellung wurde deshalb als Beteiligungsprozess gestaltet, an dem sowohl das interne Fachpersonal, als auch die Bewohner:innen und Patient:innen selbst bei der Gestaltung mitwirken konnten.

Allgemeine Informationen

Ort/Einrichtung

Weiterführende Links

Ziele und Aktivitäten

Die Gebäude der Einrichtung heizen sich an sonnigen, heißen Tagen, die bereits jetzt und in Zukunft vermehrt vorkommen, besonders stark auf. So wurden trotz Dämmung mitunter 30 °C sowohl in Aufenthaltsräumen als auch in den Zimmern der Bewohner:innen gemessen. Es fehlt an verschatteten Rückzugsmöglichkeiten vorzugsweise im Freien.

Aufgrund der Hitzebelastung reagieren die Bewohner:innen mit Abgeschlagenheit und ziehen sich zurück. Der Zugang zu und die Arbeit mit ihnen wird dadurch an heißen Tagen deutlich erschwert. Dabei kann wegen der ungeeigneten Außenfläche auch nicht auf motivierende oder deeskalierend wirkende Methoden draußen zurückgegriffen werden.

Der Außenbereich besteht aus einer Wiese, die für die Nutzbarkeit alle 14 Tage gemäht werden muss. Die Intervalle können allerdings ohne kostenintensive geeignete Technik nicht verlängert werden, was für die Einrichtung nicht erschwinglich ist. Der Außenbereich ist ebenfalls nicht angepasst an die Hitze, da die Bewässerung des Grüns nicht sichergestellt ist und Kühlungsfunktionen von Pflanzen und die Speicherfunktion des Bodens verloren gehen.

Aufgrund dieser Probleme an heißen Tagen wurde ein Anpassungskonzept erarbeitet. Die Umsetzung des Konzeptes soll eine langfristige Verbesserung schaffen und die Einrichtung auf die Folgen der Klimaveränderungen anpassen.

Ziel des Konzeptes ist die Anpassung des Geländes als attraktiver, pflegeleichter und gemeinschaftsfördernder Aufenthaltsraum auch besonders an heißen Tagen. Der Fokus wird auf naturbasierte Maßnahmen (v. a. blau-grüne Infrastruktur) gelegt. Der Planungsprozess schließt neben den Bewohner:innen und Mitarbeitenden des AWO Obdachlosenheims auch die Bewohner:innen und Mitarbeitende der benachbarten Einrichtungen mit ein. Dazu zählen ein Asylheim und eine Wohngruppe für junge, wohnungslose Erwachsene. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Meinungen gehört werden, um mögliche Konfliktpunkte vorzubeugen.

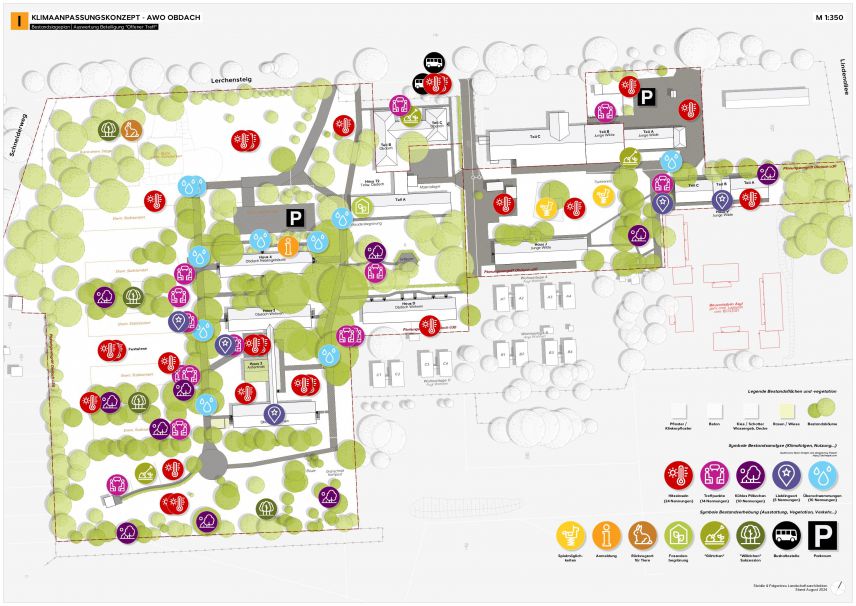

Zu Beginn des Prozesses wurde eine Bestandsaufnahme der Bedürfnisse und Vorstellungen aller Beteiligten durchgeführt im Rahmen des sogenannten „Offenen Treffs“ des AWO Obdach. Hier konnten die Bewohner:innen verschiedene Orte auf der Karte markieren. Zu diesen Orten gehörten beispielsweise Hitzeinseln und potenziell kühle Plätze, bestehende und potenziell zukünftige Treffpunkte, Lieblingsorte sowie überschwemmte Bereiche nach Starkregenereignissen. Für alle, die nicht an den „Offenen Treffs“ teilnehmen konnte, wurde eine Umfrage mithilfe von Postkarten organisiert.

Es wurde deutlich, dass die Hitzeproblematik im Sommer ein zentrales Thema ist, da die Belastung durch den unverschatteten Außenbereich und hohe Innenraumtemperaturen sehr hoch ist. Insbesondere die Postkarten-Umfrage ergab die Prioritäten Sonnenschutz, Zugang zu Trinkwasser, Bewegungsmöglichkeiten und sinnstiftende Beschäftigung im Freien, zum Beispiel durch einen Obstgarten.

Nach dieser Beteiligungsphase, Bedarfsklärung und Bestandsaufnahme wurde ein Maßnahmen-Paket mit Fokus auf naturbasierten Lösungen erstellt. Geplante Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Anlegen eines pflegeleichten (Obst-)Gartens mit einer Streuobstwiese (Förderung der Biodiversität und des Gemeinschaftsgefühls, Möglichkeit der Selbsternte-Angebote für benachteiligte Familien)

- Reduzierte Pflegeanforderungen der Wiese durch die Verkleinerung der zu mähenden Flächen und Anlegen von Permakulturen (Erhöhung der Trockenheitsresilienz)

- Entsiegelung und Aufbau eines Regenwasserspeichersystems zur Bewässerung der Außenanlage

Für die Umsetzung dieser geplanten Maßnahmen sollen erneut Fördermittel beantragt werden. Die konkreten Flächen sind bereits ausgewiesen und die technische Planung der Zisterne und Pflanzkonzepte liegt ebenfalls vor.

Der AWO Bezirksverband Potsdam e.V. hat für die Erstellung des Konzeptes das Landschaftsarchitekturbüro Steidle & Felgentreu beauftragt. Zudem bot sich die Möglichkeit das Projekt in verschiedenen Netzwerken vorzustellen, zum Beispiel bei der Fachstelle Hitzeschutz Brandenburg, beim Fachforum Wohnungsnothilfe der AWO Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg sowie beim AK Wohnungsnotfallhilfe Potsdam.

Erkenntnisse

Zentrales Ergebnis des Konzeptes ist die Typisierung des Freiraums in vier Raumkategorien:

- Gemeinschaftsräume – Gemeinsam sein. Hier sollen Treffpunkte, Sitzbereiche und Wege an, entlang, über und von wasserbasierten Orten entstehen (blaue Maßnahmen).

- Rückzugsräume – Ruhe finden. Diese finden sich weit weg von Gebäuden, inmitten von ausladendem Baumbestand oder offenen Wiesenflächen (grüne Maßnahmen).

- Verbindungsräume – Verbindung herstellen. Vor allem die (wasserdurchlässigen) Wege zwischen dem Gelände und der Umgebung sowie den Gebäuden sind gemeint. Auch ein „Trimm dich“ Pfad soll installiert werden zur Bewegungsförderung.

- Naturräume – Schutz finden. Hier steht der Schutz der heimischen Arten in der Randlage zwischen der intensiv genutzten Fläche hin zur freien Landschaft im Vordergrund.

Diese Differenzierung erlaubt eine passgenaue und sozial wirksame Verortung von Maßnahmen, die je nach Nutzung, Belastung und Potenzial unterschiedlich ausgestaltet sind. Die Ausgestaltung in grün-blauen (naturbasierten) Maßnahmen unterstreicht die ökologischen und ökonomischen Bedarfe der Einrichtung. Begrünte Pergolen, artenreiche Pflanzkonzepte und Obstbäume erzeugen einen Mehrfachnutzen: Sie verbessern das Mikroklima, erhöhen die Aufenthaltsqualität, stärken das soziale Miteinander und fördern die Artenvielfalt.

In einer Einrichtung für wohnungslose Menschen sind auch die Auswirkungen eines veränderten Klimas im sozialen Miteinander zu Spüren. Die psychische Belastbarkeit der Bewohner:innen und die Arbeitsbedingungen des Betreuungspersonals werden auf vielschichtige Weise beeinflusst. Das Klimaanpassungskonzept muss auch diese Dimension mit Berücksichtigen, damit die Einrichtung für Wohnungslose langfristig ein Ort bleibt, an dem sie Schutz, Stabilität und Erholung finden können. Die Wechselwirkungen zwischen Klima, Raum und Sozialem müssen dabei als integrale Grundlage jeder Maßnahme verstanden werden.

Herausfordernd war insbesondere, zielgruppenspezifisch Bedarfe und Wünsche zu ermitteln. Dabei war die Beteiligung im „Offenen Treff“ und durch die Postkarten Aktion wichtig. Weiterhin war die Antragsstellung für das Projekt eine Hürde, da die personellen Ressourcen für diese Aufgabe sehr begrenzt waren.

Die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die AWO Obdachlosenunterkunft in Potsdam zeigt eindrücklich, wie unmittelbar und vielschichtig die Folgen des Klimawandels gerade für vulnerable Gruppen wirksam werden. Die Analyse der örtlichen Gegebenheiten sowie die Rückmeldungen aus der Praxis haben deutlich gemacht, dass Hitze, Trockenheit und Extremwetterereignisse nicht nur Umweltphänomene sind, sondern den Alltag, die Gesundheit und das soziale Miteinander der Bewohner*innen und Mitarbeitenden stark beeinflussen.

Die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen wurden in drei aufeinander aufbauende Umsetzungsetappen gegliedert. Diese ermöglichen eine pragmatische, an den Jahreszeiten und Nutzungsbedingungen orientierte Umsetzung und fördern durch sichtbare Zwischenerfolge die Akzeptanz und Aneignung durch die Bewohnerschaft und das Personal. Maßnahmen wie Nebelstelen, Trinkbrunnen oder Schattenpflanzungen entfalten bereits in der ersten Etappe spürbare Wirkung – während langfristige Elemente wie Streuobstwiesen, Staudeninseln oder Parkbalkone eine nachhaltige Entwicklungsperspektive eröffnen. Insgesamt verdeutlicht das Projekt, dass Klimaanpassung mehr sein kann als reine Risikominimierung: Sie kann Räume neu definieren, soziale Prozesse positiv beeinflussen und zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen. Die Umsetzung des vorliegenden Maßnahmenpakets stellt daher nicht nur einen Beitrag zur baulichen Anpassung an den Klimawandel dar, sondern ebenso zur Stärkung von Resilienz, Teilhabe und Lebensqualität für eine besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppe.